|

"El Descendimiento", Rogier van der Weyden hacia 1435. |

Aunque la enfermedad de mi marido se prolongó durante varios meses, no logramos construir nuestro relato por diversas razones, entre ellas el carácter extremadamente estoico y reservado de Pablo (sé bien que detestaría este libro que ahora estoy haciendo: aunque al Pablo que me sujeta cuando tropiezo no le desagrada). Pero hay una causa que me parece esencial, y es que desde el principio ya tenía metástasis en el cerebro y terminó perdiendo por completo su maravillosa, original, inteligentísima cabeza. Y así, yo, que me he pasado toda la existencia poniendo palabras sobre la oscuridad, me quedé sin poder narrar la experiencia más importante de mi vida. Ese silencio duele.

Sin embargo, hubo una #Palabra. Una noche estábamos en el hospital, ya muy cerca del fin. Habíamos ingresado por urgencias porque Pablo se encontraba violentamente agitado, confuso, incoherente. Yo había decidido llevármelo a casa al día siguiente y eso hice; una semana después estaba muerto. Esa noche, muy tarde, tras suministrarle todo tipo de drogas, consiguió quedarse tranquilo. Me incliné sobre él para comprobar que estaba bien. Era ese momento de la alta madrugada en el que la noche está a punto de rendirse al día y hay un tiempo que parece estar fuera del tiempo. Un instante de pura eternidad. Imagínate esa habitación de hospital en penumbra, los niquelados brillando con un destello oscuro como de nave espacial, el peso del aire y el silencio, la soledad infinita. Éramos los dos únicos habitantes del mundo y me parecía notar bajo los pies la pesada chirriante rotación del planeta. En ese momento Pablo abrió los ojos y me miró. <<¿Estás bien?>>, susurré, aunque para entonces ya resultaba prácticamente imposible hablar con él y trabucaba todo y decía esmeraldas cuando quería decir médicos, por ejemplo. Y, en ese minuto de serenidad perfecta, Pablo sonrió, una sonrisa hermosa y seductora; y con una ternura absoluta, la mayor ternura con que jamás me habló, me dijo: <<Mi perrita>>.

Fue una palabra rebotada por su cerebro herido, una palabra espejo sacada de otra parte, pero creo que es lo más hermoso que me han dicho en mi vida.

¡Y ahora escucha! Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la Humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto: un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general, y la literatura en particular, son armas poderosas contra el Mal y el Dolor. Las novelas no los vencen (son invencibles), pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos: la literatura nos hace formar parte del todo y, en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio funciona porque, cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Narro y comparto una noche lacerante y a hacerlo arranco chispazos de luz a la negrura (al menos, a mí me sirve). Por eso Conrad escribió El corazón de las tinieblas: para exorcizar, para neutralizar su experiencia en el Congo, tan espantosa que casi le volvió loco. Por eso Dickens creó Oliver Twist y a David Copperfield: para poder soportar el sufrimiento de su propia infancia. Hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruya, con ese fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes.

|

Juan Carreño de Miranda, pintura del rey Carlos II a edad adulta en 1681. |

|

El Greco, "La Trinidad". |

|

"Magdalena penitente" de Pedro de Mena. |

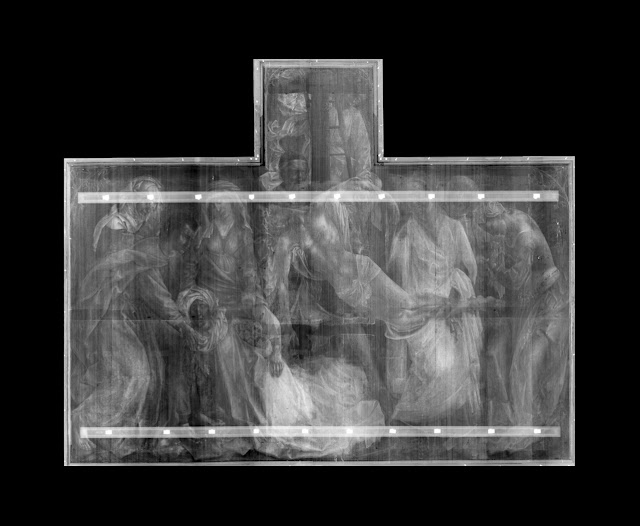

,%20atribuida%20al%20france%CC%81s%20Andre%CC%81%20Le%CC%81on%20Larue%20(Mansion)-radiografi%CC%81a.jpg) |

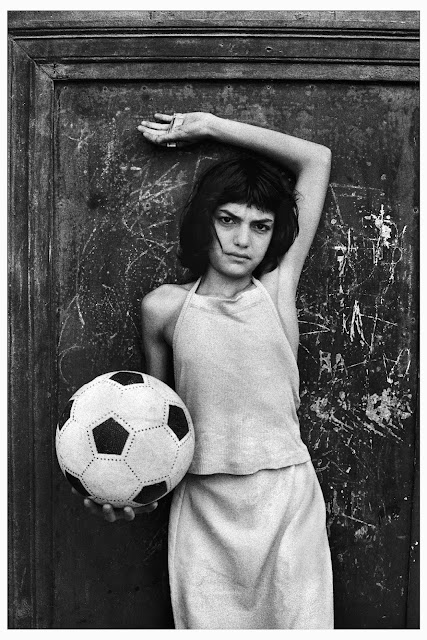

"Retrato femenino" (miniatura), atribuida al francés André Léon Larue (Mansion). |

Obras y radiografías pertenecientes al Museo Nacional del Prado.

Texto, extraído de “La ridícula idea de no volver a verte”, de Rosa Montero.

|

“La Anunciación” de Lorenzo Coullaut Valera, 1901. |

-radiografi%CC%81a.jpg)

-original.jpg)

,%20atribuida%20al%20france%CC%81s%20Andre%CC%81%20Le%CC%81on%20Larue%20(Mansion)-original.jpg)